Naturschutz im Odenwald

Uns ist wichtig, dass Klettern und Naturschutz Hand in Hand gehen. Deshalb achten wir besonders darauf, unsere Felsen und die Natur drumherum zu schützen und auf brütende Vögel Rücksicht zu nehmen. Unser Ziel ist es, ein naturverträgliches Klettern zu ermöglichen, damit wir alle gemeinsam lange Freude an den Gebieten haben.

Sperrung während der Brutzeit

Um brütende Vögel bestmöglich zu schützen, sperren wir einzelne Routen oder ganze Felsbereiche für die Dauer der Brutzeit. So können die Tiere ungestört ihren Nachwuchs aufziehen.

Installation von Nistkästen

Mit eigenen Projekten wie dem Anbringen und Pflegen von Nistkästen schaffen wir zusätzliche sichere Brutplätze für Falken und andere geschützte Arten.

Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Behörden

Wir stehen in engem Austausch mit Naturschutzbehörden und Umweltverbänden, um sicherzustellen, dass Klettern und Naturschutz miteinander vereinbar bleiben.

Schutz der Fauna durch Wegebau und Besucherlenkung

Durch die Sanierung von Wegen und Haken tragen wir dazu bei, die Natur zu entlasten und Besucher gezielt zu lenken, damit sensible Lebensräume geschützt werden.

Aktive Kommunikation der gebietsspezifischen Regeln

Auf den jeweiligen Gebiets-Unterseiten dieser Website informieren wir Kletternde transparent über die jeweiligen Regeln und Besonderheiten der Gebiete, damit sich alle einfach daran halten können und die Felsen langfristig offen bleiben.

Ebenso informieren wir hier über allgemeine Regeln, an die sich Kletternde in unseren Gebieten halten müssen.

Eine neue Treppe ermöglicht einen schonenden Zustieg zum Klettergebiet in Hainstadt.

Installation von Klettersteigen und Haken in Hainstadt.

Die Blockhalden im Schriesheimer Steinbruch sind idealer Lebensraum für Mauereidechsen, ungiftigen Schlingnattern sowie Zippammern.

Naturschutz im Schriesheimer Steinbruch

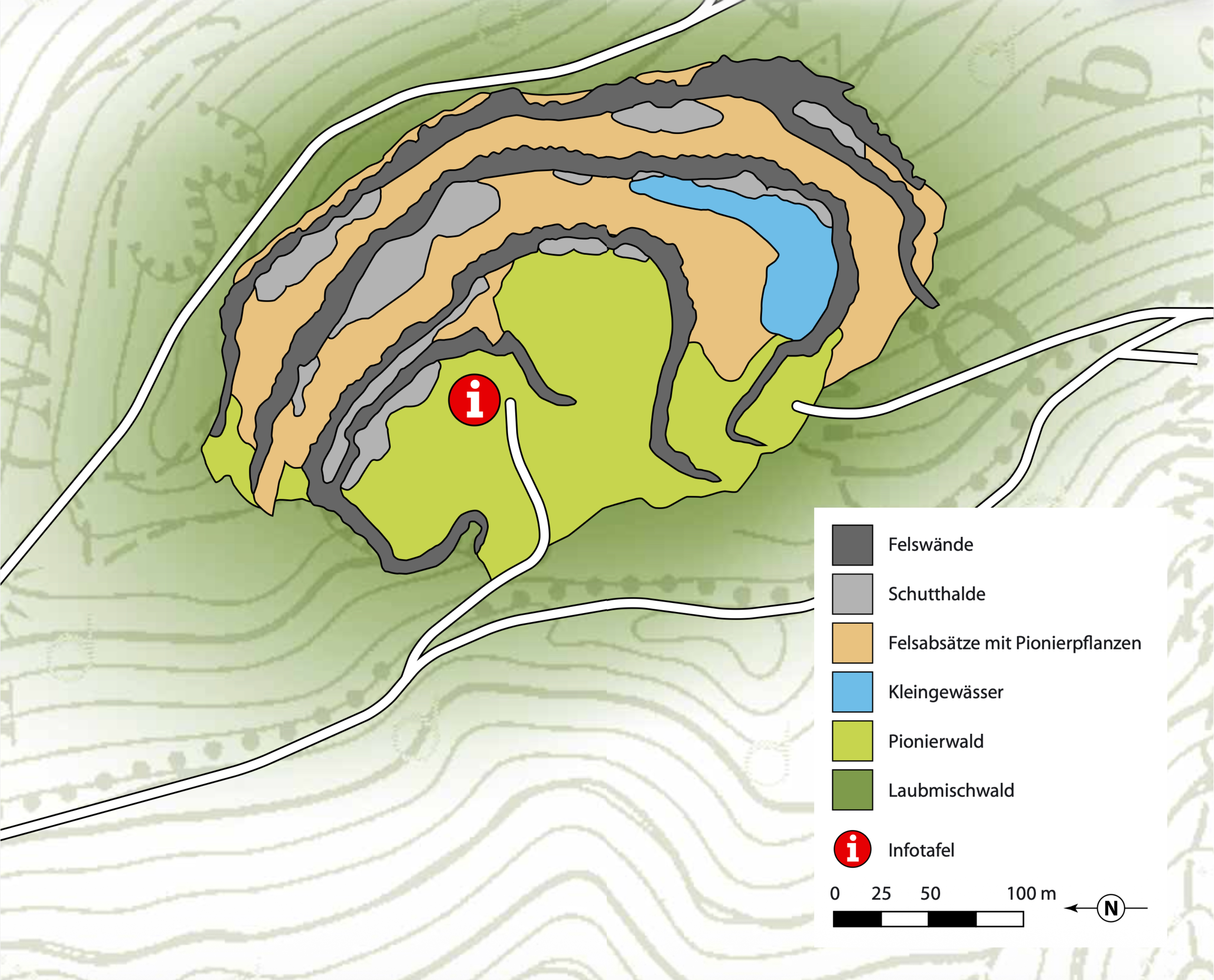

Der stillgelegte Steinbruch und die umliegenden Wälder gehören zum 51 Hektar großen Naturschutzgebiet „Ölberg“. Neben den Felswänden befinden sich weitere wertvolle Biotope in dem von Menschen genutzten und beeinflussten Gebiet: offene Blockhalden, naturnahe Laubmischwälder, lichte Pionierwälder auf Schutthalden und flache Kleingewässer. Zu den besonderen und schutzbedürftigen Tierarten des Ölbergs gehören Wanderfalke, Zippammer, Schlingnatter, Gelbbauchunke und Hirschkäfer.

Aufgrund seiner herausragenden Bedeutung für den Naturschutz wurde der Ölberg in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen. Mit diesem Netz von Schutzgebieten soll das europäische Naturerbe mit seiner Artenvielfalt für die nachfolgenden Generationen bewahrt werden.

Gleichzeitig ist der Steinbruch eines der bedeutendsten Klettergebiete der Region. Mit über 200 Routen im 3. bis 10. Schwierigkeitsgrad und bis zu 30 Meter hohen Wänden bietet er eine enorme Vielfalt. Ob an Rissen, Leisten, Auflegern oder in Verschneidungen – hier finden Kletternde aller Niveaus spannende Herausforderungen in einer eindrucksvollen Kulisse hoch über der Rheinebene.

Der Schriesheimer Steinbruch ist ein Modellgebiet für eine naturverträgliche Kletterregelung. Nach 10 Jahren intensiver Verhandlungen einigten sich Kletterer, Naturschützer und Behörden auf die so genannte „Korridorlösung“. Die Kletterer der „AG Odenwald“ (heutige AG Klettern & Naturschutz im Odenwald e.V. - Wir!) haben daraufhin mit der Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises einen Patenschaftsvertrag und mit der Gemeinde Schriesheim einen Nutzungsvertrag abgeschlossen. Dies ist die Basis für eine verantwortungsvolle Betreuung und eine nachhaltige Entwicklung des Gebiets. Für das erfolgreiche Modellprojekt erhielten wir einen Umweltpreis.

Geologie

Mangan-Dendrit

Fließstruktur

Die Kletterfelsen des Ölbergs gehen auf einen Vulkanismus vor fast 300 Millionen Jahren (Perm: Unteres Rotliegendes) zurück. Zunächst lagerten sich Tuffe ab, anschließend ergoss sich glühend heißes Magma als pyroklastischer Strom über die Landschaft. Vermutlich war der Wachenberg bei Weinheim der Vulkanschlot. Im Schriesheimer Steinbruch ist heute ein bis zu 140 Meter mächtiger Quarzporphyr freigelegt, die jüngste Schicht des Ölbergs.

Quarzporphyr, auch Rhyolith genannt (griech. rheos = Fließen, lithos = Stein), ist ein Ergussgestein mit feiner Fließstruktur. Da die Schmelze an der Oberfläche rasch abkühlte, bildeten sich nur kleine Kristalle – im Gegensatz zu Granit, der in der Tiefe langsam erstarrt. Typisch sind auch netzartige Mangan-Dendriten, die durch mineralhaltiges Wasser entstanden, teils auch dickere manganreiche Krusten.

Durch seinen hohen Quarz- und Feldspatanteil ist der Rhyolith besonders hart und wird in der Bauwirtschaft bis heute als Schotter geschätzt.

Im Schriesheimer Steinbruch haben die Porphyrwerke von 1899 bis 1967

Rhyolith gewonnen. In 5 Wandstufen (Bermen) wurde der Fels gebrochen

und per Seilbahn zum Schotterwerk ins Tal transportiert. Heute sind die Anlagen abgebaut; nur vereinzelt lassen sich Überreste des Steinbruchbetriebes erkennen. Bei dem nahegelegenen Steinbruch in Dossenheim sind hingegen noch einige Gerätschaften vorzufinden.

Der Kletterfels

Wegen der großen Härte und der kompakten Struktur verwittert der Rhyolith nur langsam. An der Oberfläche bilden sich die typischen eckigen und kantigen Strukturen. An Klüften sind Risse, Spalten und Verschneidungen entstanden. Entlang dieser vertikalen Linien orientieren sich die Kletterrouten. Die kleinen, eckigen Kanten erfordern an den kniffligen Stellen eine besondere Klettertechnik. In den Wandbereichen mit weiter vorangeschrittener Verwitterung ist das Relief mehr gestuft. In diesen Sektoren liegen die leichteren Klettereien.

Am nahegelegene Dossenheimer Steinbruch deuten noch viele Gebäude und Gerätschaften auf den Steinbruchbetrieb der Vergangenheit hin. (Wikipedia)

Lebensräume im Steinbruch

Die schroffen Felswände sind für viele Tier- und Pflanzenarten nicht besiedelbar. Von der geringen Konkurrenz profitieren die Spezialisten, denen raffinierte Anpassungen das

Leben im Fels ermöglichen: Moose und Flechten sind in der Lage, kleinste Felsvorsprünge und -vertiefungen zu besiedeln. In Felsspalten können sich Pflanzen mit tief reichendem

Wurzelwerk verankern. Einige Vogelarten bevorzugen Felsnischen als Nistplatz, z.B. Wanderfalke und Hausrotschwanz.

Felswände der dritten Etage des Steinbruchs

Hausrotschwanz (Wikipedia)

Zwischen den locker aufeinander liegenden Gesteinsblöcken gibt es jede Menge Hohlräume. Hier finden Mauereidechsen und die ungiftige Schlingnatter ideale Versteckmöglichkeiten. Auch die in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Zippammer nutzt die Hohlräume der Schutthalden, um hier ihr Nest zu bauen.

Schlingnatter (Wikipedia)

Zippammer (Wikipedia)

Auf den Abbauterrassen herrschen extreme Standortbedingungen, mit denen nur wenige Pflanzenarten zurechtkommen: Der nackte Fels wird zuerst von Algen, Moosen und Flechten besiedelt, die selbst extreme Nährstoffarmut und Trockenheit überleben. Viele Flechten wachsen sehr langsam und reagieren besonders

empfindlich auf Trittbelastungen. Sobald sich mehr Nährstoffe angesammelt haben, besiedeln auch anspruchslose Gräser und Kräuter die

Felsbänder. Besonders das Heidekraut überzieht die Abbauterrassen mit seinem im Herbst rosafarbenen Blütenschmuck. Mit Zitterpappeln, Birken und Weiden folgen bald darauf die ersten Bäume.

Flechten (Wikipedia)

Heidekraut (Wikipedia)

In flachen Mulden der Abbauterrassen sammelt sich das Regenwasser. Durch die gute Wasserversorgung wachsen hier Schilf und Rohrkolben. Die Gelbbauchunke, ein kleiner Froschlurch mit schwarz-gelb geflecktem Bauch, legt in diesen flachen Gewässern ihre Eier ab. Da die Gewässer im Sommer oft austrocknen, müssen die Gelbbauchunken hier keine Fische als Fraßfeinde fürchten. Innerhalb kurzer Zeit entwickeln sich aus den Eiern Kaulquappen und daraus kleine Unken. Durch ihre schnelle Entwicklung haben die kleinen Unken das Wasser meist bereits verlassen, bevor dieses austrocknet.

Schmalblättriger Rohrkolben (Wikipedia)

Gelbbauchunke (Wikipedia)

Auf den flachen Böden der West- und Südhänge ist die Trauben-Eiche die dominierende Baumart. In früheren Jahrhunderten wurde sie von der Bevölkerung vielfältig genutzt: Die Eichenrinde wurde abgeschält und zum Gerben von Leder verwendet. Das Holz diente als Brenn- und Bauholz. Das Laub wurde als Einstreu für die Viehställe genutzt und im Herbst wurden die Schweine in den Wald getrieben, um sie mit Eicheln zu mästen. Ein typischer Bewohner lichter Eichenwälder ist der Hirschkäfer. Die Männchen führen mit ihrem imposanten „Geweih“ Zweikämpfe aus. Die Larven des Hirschkäfers entwickeln sich in morschen Baumstümpfen.

Zwei kämpfende Hirschkäfer-Männchen (Wikipedia)

Ein wichtiges Ziel im Naturschutzgebiet „Ölberg“ ist es, die offenen Felsbereiche zu erhalten. Im Schatten von Bäumen können Licht liebende Tier- und Pflanzenarten nicht überleben. Die Sonnenplätze von Mauereidechse und Schlingnatter gehen verloren. Für die Zippammer fehlen offene Flächen zur Nahrungssuche. Aus diesem Grund werden die aufkommenden Waldbäume auf den oberen beiden Wandstufen des Steinbruchs im Auftrag des Regierungs-präsidiums regelmäßig entfernt.

Auch Mitglieder der AG Klettern und Naturschutz packen bei der Biotoppflege im Steinbruch tatkräftig mit an.

Mauereidechse

Wie kleine Drachen wirken die braun bis grau gefärbten Mauereidechsen, die besonnte Felsen und Schutthalden am Ölberg besiedeln. Die Leidenschaft fürs Klettern in steinigem Gelände haben sie mit den menschlichen Kletterern gemeinsam. Mauereidechsen sind bei sonniger Witterung unheimlich flink. Mit ihren langen Zehen können sie sich mühelos in felsigem Gelände fortbewegen. Da Mauereidechsen nicht wie wir Menschen ihre Körpertemperatur auf einem gleichmäßigen Wert halten können, benötigen sie unbewachsene Flächen, auf denen sie sich beim Sonnenbad aufwärmen können. Nach der Paarungszeit im Frühjahr legt ein Weibchen zwei bis zehn Eier unter Steinen oder in kleinen, selbst gegrabenen Gängen ab. Die Jungtiere schlüpfen nach etwa sechs Wochen und sind ab Ende Juni am Ölberg zu finden. Gute Beobachtungsmöglichkeiten für die in Baden-Württemberg stark gefährdete Mauereidechse bieten auch alte Weinbergsmauern oder besonnte Burgruinen der Umgebung.

Mauereidechse (Wikipedia)

Wanderfalken

Er ist der größte und kräftigste einheimische Falke, ein gewandter Flieger und Jäger. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometern, die er im Sturzflug erreichen kann, gehört er zu den Rekordhaltern im Tierreich. Die beste Zeit, um Wanderfalken zu beobachten ist der Spätwinter. Dann sind spektakuläre Balzflüge zu sehen und der typische Ruf, das weit hörbare „kekekek...“, ist zu hören. Wanderfalken erkennt man an der grauen Färbung an Kopf und Rücken, den zugespitzten Flügeln und dem dunklen Bartsteif am Kopf.

Im Schriesheimer Steinbruch brüten seit einigen Jahren erfolgreich Wanderfalken. Kletterer und Naturschützer haben einen Nistkasten in der oberen Wand angebracht und damit die Ansiedlung des Wanderfalken am

Ölberg unterstützt. Das Weibchen legt Mitte März drei bis vier Eier ab.

Wanderfalke (©Steffen Reich)

Im Flug (Wikipedia)

Rund zweieinhalb Monate später beginnen die jungen Falken mit ihren ersten Flugversuchen. Dank intensiver Bemühungen um den Schutz dieser Vogelart gilt der vormals vom Aussterben bedrohte Wanderfalke in Baden-Württemberg inzwischen als gerettet. Zum Schutz vor Störungen der Schriesheimer Wanderfalken können in der obersten Wandstufe kurzfristig Kletterverbote ausgesprochen werden.

Kletterregelung für den Naturschutz im Steinbruch

Wir bitten alle Kletterer, sich in der Natur rücksichtsvoll zu verhalten und die Kletterregelung einzuhalten:

-

Der Zugang in den Steinbruch erfolgt ausschließlich über die untere Wandstufe. Innerhalb des Steinbruchs sind die oberen Wandstufen nur über „Klettersteige“ zu erreichen. Kein Ausstieg ("Top-out") um auf die höheren Ebenen zu gelangen!

-

Die angelegten und markierten Pfade und Steige benutzen.

-

Klettern ist nur innerhalb des gekennzeichneten Korridors erlaubt.

-

Zeitliche Sperrungen zum Schutz von Brutvögeln beachten.

Beschilderung

Die Symbole „Kreuz“ und „Pfeil“ sorgen für Klarheit und markieren die Grenze zwischen gesperrten und freigegebenen Felszonen. Gleichzeitig kennzeichnen sie in sensiblen Bereichen den optimalen Zustiegsweg.

Pfeil: Weg in Pfeilrichtung begehbar, Fels in Pfeilrichtung bekletterbar.

Kreuz: Gesperrter Weg oder Felsbereich

Wegeverbot

Im Naturschutzgebiet gilt ein generelles Wegegebot. Die Blockhalden und die Feuchtgebiete dürfen nicht betreten werden. Tabu sind auch alle Wege, die seitlich in den Steinbruch führen sowie die Pfade, die die Wandstufen seitlich umgehen.

Der Text und einige der Bilder für diesen Abschnitt stammen aus einem Flyer der AGKNO aus dem Jahr 2006.

Dank gilt allen, die an diesem Flyer mitgewirkt haben.

Der Flyer ist hier zum download erhältlich.

Neues Zuhause für Wanderfalken im Steinbruch Hainstadt

Im November 2024 wurde im Steinbruch Hainstadt ein speziell konstruierter Nistkasten für Wanderfalken in 25 Metern Höhe installiert. Dieses Projekt entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem NABU Breuberg und den Kletterfreunden Odenwald e.V. Ziel ist es, den Wanderfalken, deren Bruterfolg in der Region durch die Ausbreitung des Uhus beeinträchtigt wurde, einen sicheren Brutplatz zu bieten.

Der Nistkasten ist so gestaltet, dass er Uhus den Zugang erschwert, indem senkrechte Stäbe an der Vorderseite des Balkons angebracht sind. Die Montage erfolgte durch Abseilen von der Abbruchkante, wobei der Kasten an zuvor gesetzten Haken befestigt wurde. Während der Brutzeit werden die umliegenden Kletterrouten gesperrt, um die Vögel nicht zu stören.

Bilder: Harald Bauer, Bauerfoto

Naturschutz beim DAV

Unsere Alpen – unberührte Natur, Heimat einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen, Sehnsuchtsort für Erholungssuchende, einzigartiger Kulturraum. Um diese Funktionen des Alpenraums, aber auch außeralpiner Gebiete wie der Mittelgebirge, für nachfolgende Generationen zu sichern, müssen wir sie schützen. Auch vor uns selbst.